A ascensão de Matas de Minas - Parte 2

Como estradas, rios e trilhos construíram um império do café

A primeira parte se encontra aqui

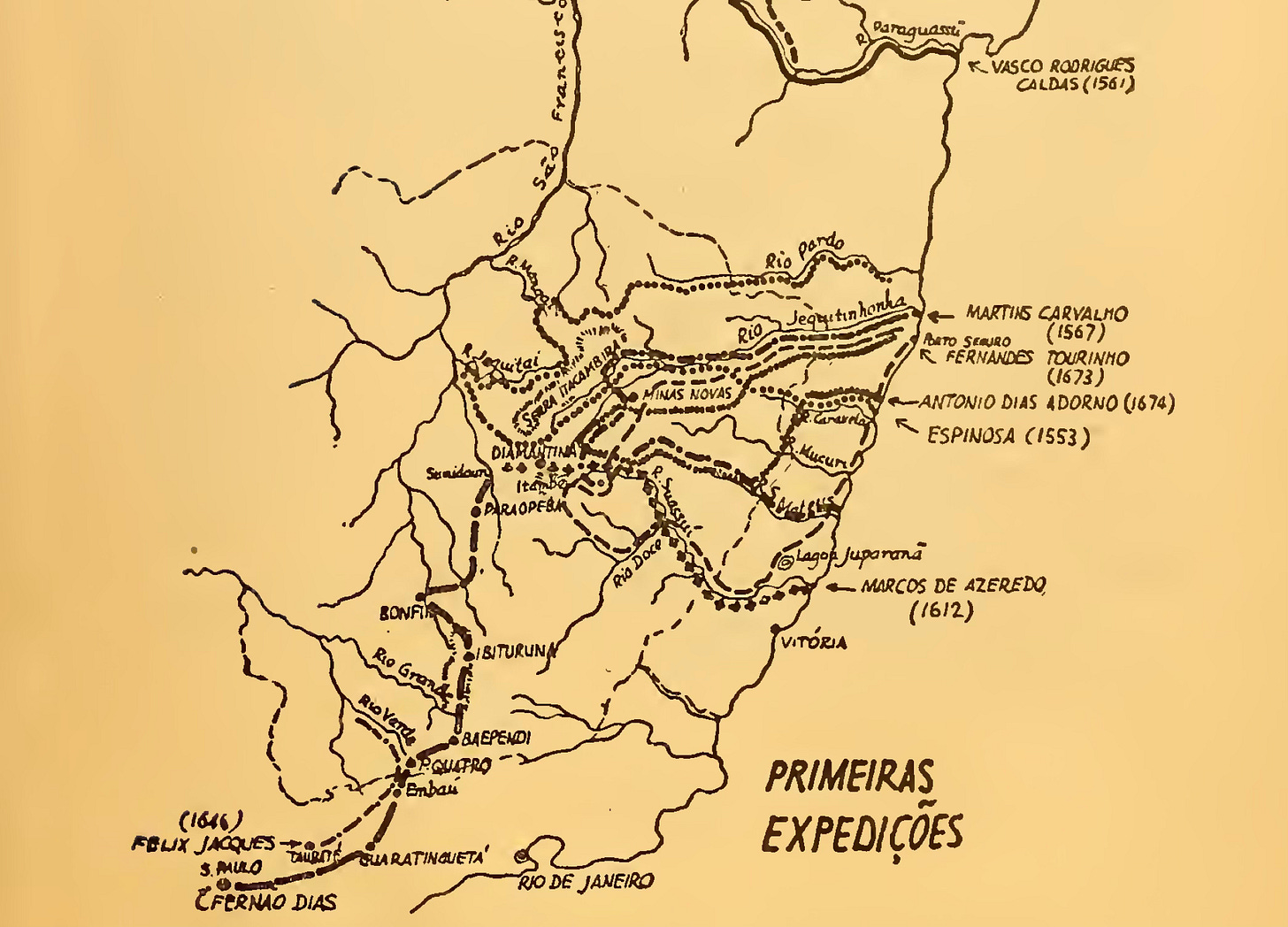

Para contar a história das ferrovias de Minas Gerais e do comércio de café nas Matas de Minas, é preciso começar pela razão de se aventurar pelo interior do país. No início dos anos 1500, o rei de Portugal, Dom João III, ouviu relatos sobre uma “Montanha de Esmeraldas” situada no nordeste do que hoje é Minas Gerais. Isso despertou o sonho de ligar Minas ao mar, principalmente pelo rio Mucuri, no extremo sul da Bahia, e pelo rio Doce, no norte do Espírito Santo.

O rio Mucuri, que nasce nas serras de Minas Gerais, perto da divisa com a Bahia, e deságua no oceano Atlântico, foi uma das rotas escolhidas por esses primeiros exploradores. No entanto, expedições consecutivas ao longo dos séculos XVI e XVII fracassaram devido às matas fechadas e à resistência dos Botocudos e Puris, povos indígenas que ocupavam grande parte da região.

Enquanto isso, uma grande expedição foi feita ao vale do rio Doce em 1573, liderada por Sebastião Fernandes Tourinho. Composta por 400 homens, em sua maioria índios tupiniquins, a expedição percorreu rios e trilhas em busca de riquezas, inspirada pelas mesmas histórias da “Montanha de Esmeraldas”. E assim como nas outras tentativas, os mesmos obstáculos os impediram de seguir adiante.

Considerado o primeiro a descobrir ouro em Minas Gerais, a expedição de cinquenta homens de Antônio Rodrigues Arzão, em 1693, esteve longe de ser fácil:

A região tomava aspecto impenetrável, "os horizontes fechavam-se na incógnita" e o sertão apareceu imenso, misterioso e insondável, de uma solidão melancólica e desanimadora. [2].

Foi apenas com a chegada da família real portuguesa, em 1808, que o Vale do Rio Doce foi dividido em seis divisões militares, com a ordem de exterminar ou pacificar os Botocudos e os Puris, para que avanços pudessem ser feitos. Foi nesse momento que o Vale do Mucuri, chamado de “último sertão inculto de Minas Gerais”, esteve à beira da colonização. A presença da Coroa significava agora que novas opções de transporte estavam se abrindo para quem tivesse meios de concretizá-las.

Estradas de Conexão

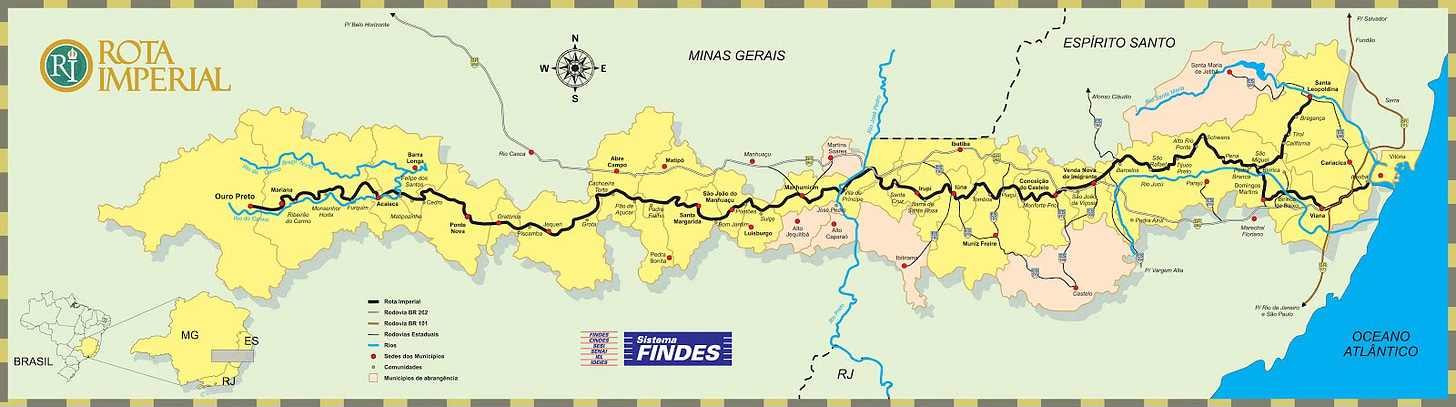

Felizmente para os colonos, um decreto real de dezembro de 1816 ordenou que as divisões militares abrissem “muitas e diferentes estradas” entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Uma dessas rotas atravessava a Serra do Caparaó, perto do Pico da Bandeira, e passava pelo atual rio Manhuaçu antes de alcançar Ouro Preto [3]. Conhecida inicialmente como Estrada São Pedro d’Alcântara e mais tarde como a Rota Imperial1, foi uma das várias novas vias tornadas possíveis pelo declínio da mineração de ouro, que antes havia levado as autoridades a restringirem as rotas terrestres para evitar o contrabando [4]. Postos policiais, capelas e pousos ao longo do caminho deram origem a povoados, mais tarde habitados por imigrantes italianos, pomeranos, tiroleses e austríacos — muitos deles chegando durante os esforços de Dom João VI para incentivar a colonização.

Paralelamente a essas iniciativas para abrir novas rotas, como a própria Rota Imperial, a lei de 1828 da Coroa estabeleceu normas para obras públicas, promovendo a navegação fluvial, a construção de canais e a abertura de estradas, pontes e aquedutos em todo o Brasil2. No Vale do Mucuri, essas políticas impulsionaram a exploração e o desenvolvimento. Em 1837, um relatório detalhado relatava uma expedição de 15 meses subindo o rio Mucuri, destacando seu potencial. Uma década depois, em 1847, a família Ottoni obteve uma concessão para fundar a Companhia de Comércio, Navegação e Colonização do Mucuri3, lançando um serviço marítimo do Rio de Janeiro até a vila litorânea de Mucuri, com navegação estendendo-se para o interior do vale. No mesmo ano, outro irmão Ottoni — Cristiano — solicitou ajuda financeira ao Senado para realizar um estudo técnico de uma linha ferroviária entre Minas Gerais e o Espírito Santo.

Por meio da companhia, a primeira estrada carroçável do Brasil foi construída em 1853, ligando o atual município de Nanuque ao atual Teófilo Otoni, no nordeste de Minas Gerais. A empresa facilitou a colonização4, assentando cerca de 5.000 famílias de imigrantes alemães, italianos, iugoslavos e franceses na região.

Em menos de dois anos, Cristiano foi além da estrada e tornou-se o primeiro e único presidente da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II5. Isso mais tarde lhe rendeu o prestigiado título de “Pai das Ferrovias Brasileiras”, por suas contribuições na construção de um caminho de ferro rumo ao interior.

Estrada de Ferro D. Pedro II

Quando a Estrada de Ferro Dom Pedro II lançou seu serviço inaugural, o Brasil ainda estava começando a abraçar as ferrovias, com apenas dois trechos curtos anteriores — um próximo a Petrópolis e outro em Recife. Ottoni ousou ir além e abriu caminho pela Serra do Mar, com o primeiro trecho inaugurado em 1858. Um dos principais financiadores foi a família Teixeira Leite, proeminentes barões do café6 do Vale do Paraíba.

Cristiano Ottoni, que mais tarde se tornaria deputado e senador, disse o seguinte sobre seu papel:

Eu não construo Estrada para o Brasil de hoje, mas para o Brasil do futuro. Não podemos dividir os trens. É preciso que os trens que correm na baixada galguem a Serra7 para correr no planalto, senão, não haverá desenvolvimento econômico possível para as províncias de Minas e de São Paulo.

No fim, a Estrada de Ferro Dom Pedro II — mais tarde chamada de Estrada de Ferro Central do Brasil — foi fundamental para revolucionar o transporte entre Rio, São Paulo e Minas Gerais, impulsionando as exportações de café e a integração econômica do país. No entanto, essa não foi a única malha ferroviária a dinamizar a mineração e a agricultura. Os 50 anos seguintes veriam as ferrovias Leopoldina e Vitória a Minas assumirem — ou tentarem assumir — esse papel de peso.

Mais trilhos para a região

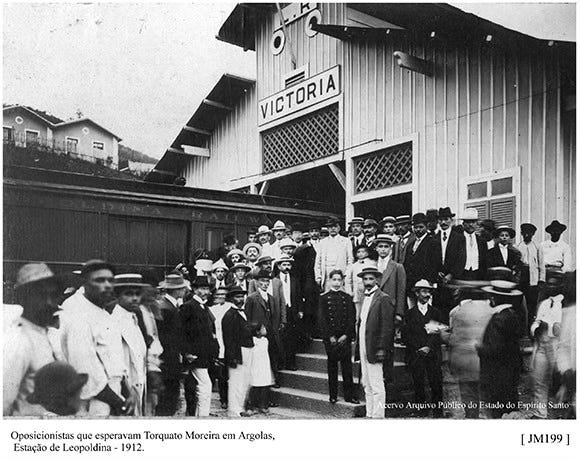

A década de 1870 marcou a chegada da Estrada de Ferro Leopoldina, que transformou a Zona da Mata em uma das principais regiões produtoras de café. Inaugurada em 1874, ela se conectava com a Estrada de Ferro Dom Pedro II na divisa com o Rio de Janeiro, permitindo o escoamento da produção da Zona da Mata para os portos fluminenses. Sua presença precoce na região possibilitou aos fazendeiros abandonarem o transporte por tropas de mulas, e a Zona da Mata passou a responder por 90% da produção de café de Minas Gerais na década de 1880 — embora essa participação tenha caído para 70% em 1920, com a expansão da lavoura para outras áreas.

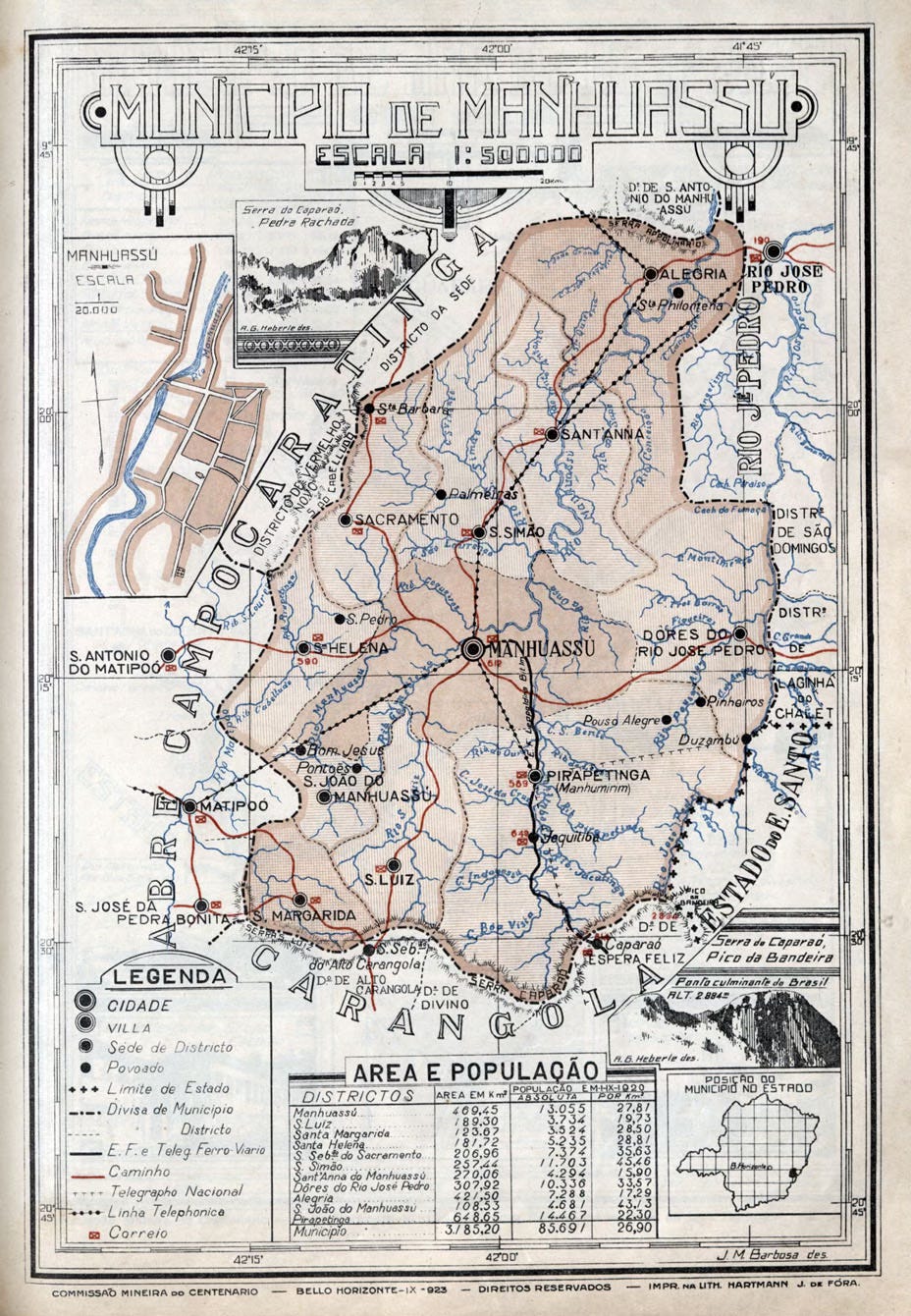

Em 1887, a Leopoldina chegou a Carangola (a 70 km ao sul de Manhuaçu), transformando a cidade no principal centro produtor da região que viria a ser conhecida como Matas de Minas. Carangola tornou-se o polo — tanto para exportar o café regional quanto para receber mercadorias vindas do Rio. A importância do café nas cidades vizinhas, como Manhuaçu, cresceu imensamente nas décadas seguintes, fazendo delas centros próprios de produção [3].

Enquanto as ferrovias em Minas Gerais avançavam em seu desenvolvimento, Vitória começava a se consolidar como um polo comercial capaz de ligar os produtos do interior capixaba ao porto, fortalecendo os laços econômicos regionais. Facilitando esse esforço, mudanças constitucionais no fim do século XIX deram aos estados maior autonomia para legislar em favor de seus próprios interesses, o que incentivou projetos de infraestrutura locais.

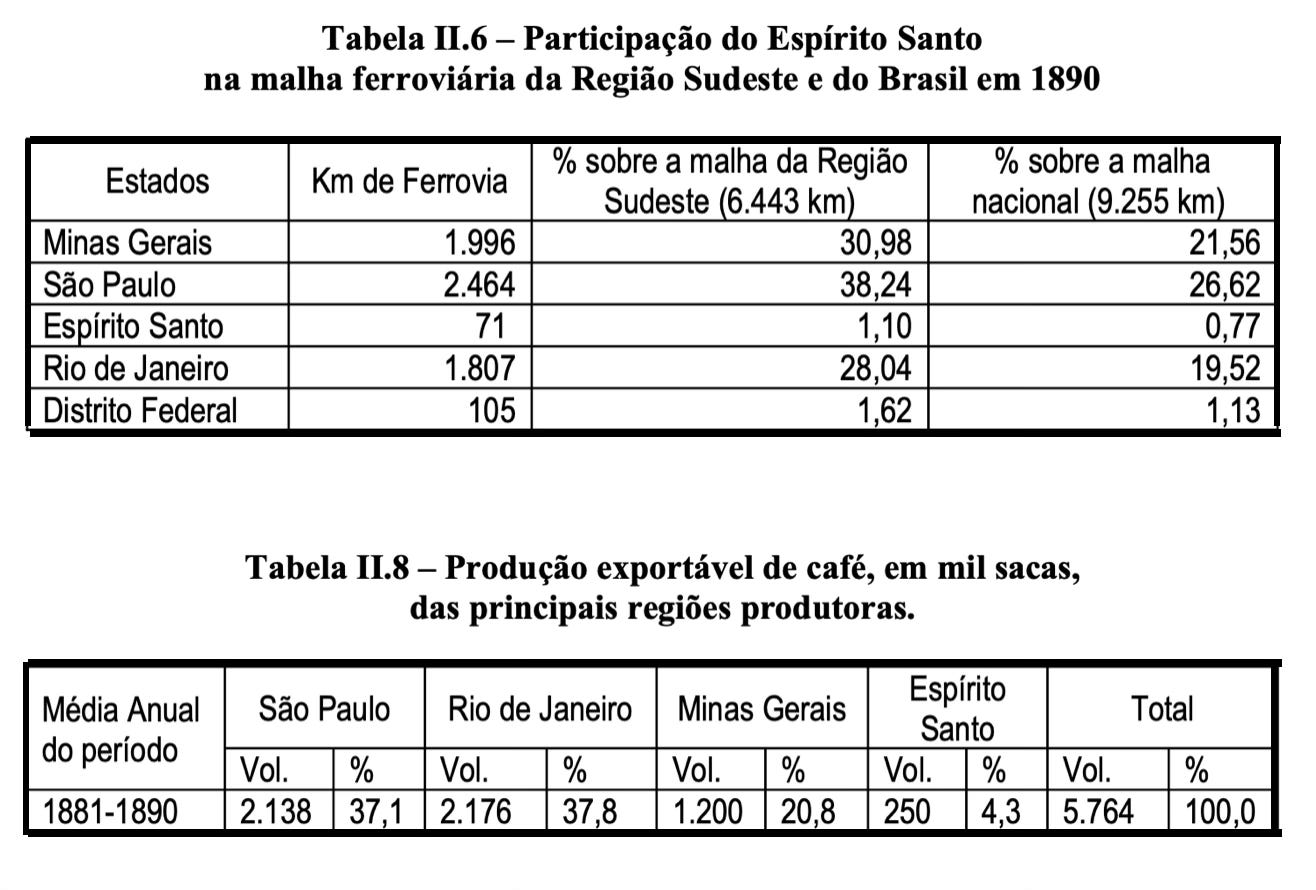

Com o Espírito Santo se tornando o quarto maior produtor de café do Brasil, era crucial centralizar o comércio em seu próprio porto, o que exigia a criação de uma rede ferroviária estadual. Esse processo começou de forma mais estruturada em 1890, com a construção de uma linha rumo ao sul, que terminaria em Cachoeiro de Itapemirim — mais tarde incorporada pela EF Leopoldina [5]. Mas essa não foi a única linha nova no estado. A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) surgiu com o objetivo de oferecer uma saída mais eficiente para a produção agrícola abundante dos vales do Doce e do Manhuaçu, há muito prejudicada pela navegação fluvial lenta, trabalhosa e limitante.

Na tentativa de reduzir distâncias e custos de transporte — além de realizar o antigo sonho de ter acesso mais direto ao mar — a Estrada de Ferro Vitória a Minas foi autorizada em 1890 e finalmente inaugurada em 1904. Um artigo da revista Kósmos, publicado no mesmo ano e intitulado De Victória a Diamantina, capturava a empolgação da época:

A exportação da bacia do rio Doce, só no Espírito Santo, sobre a um milhão de arrobas de café; há ainda 40.000 pés de cacau em Porto Mascarenhas e cereas em todas as antigas colonias, desde Pau Gigante até Collatina, além de dois milhões de arrobas de café na zona mineira. E’ o futuro de uma estrada.

O trem só attinge, por ora, “Alfredo Maia” : voltá-mos, e duas horas depois o Muquy, sob o mando hábil do capitão Jeronymo Gonçalves, zarpava comnosco para o Rio de Janeiro.

Já o Convento da Penha não se divisia no horizonte, e seguia mentalmente o trilho da Vitória a Diamantina pelos sertões opulentos que vae rasgar. Senti-lhe sua marcha ascencional até Natividade, libertando as populações ribeirinhas do rio Doce da tyrannia de uma arteria fluvial empedrada de cachoeiras no curso superior e fechada na barra por bancos de areia, após a ilusão de extenso trecho navegável; senti-a penetrar em Minas. E vi descerem por ella, até Vitória, os thesouros mineiros, de Manhuassú até Diamantina: a farta producção cafeeira, as madeiras de valor, as pelles e plumas raras, o crystal abundante e purissimo, o ouro fino, a pedra preciosa; via-a formar industrias e cidades ao longo do seu leito...

No entanto, em 1908, o foco da ferrovia mudou para o transporte de minério de ferro, após a descoberta de reservas em Itabira. A linha seguiu o Vale do Rio Doce, com relevo mais plano, até Governador Valadares, evitando o terreno acidentado rumo a Itabira, o que facilitou a construção, mas deixou de fora regiões cafeeiras da Zona da Mata, como Manhuaçu (ver imagem abaixo). Desafios internos, como um surto de cólera e revoltas nos anos 1890, somaram-se a eventos globais como a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola de 1918, atrasando o progresso e interrompendo as obras entre 1914 e 1919.

Com a forma como a ferrovia impulsionou o crescimento constante do comércio de café, ela marcou a transição do estado do ouro amarelo para o ouro verde. Manhuaçu soube aproveitar esse momento em 1915, quando a linha férrea chegou à cidade. Em 1920, já era o 5º maior município produtor de café do Brasil, responsável por 197,6 mil sacas de 60 kg. Das 296 estações da rede da Leopoldina em 1926, 75% exportavam café, sendo Manhuaçu a 2ª mais importante entre as localizadas nas Matas de Minas [3]. A Leopoldina reduziu os entraves logísticos causados pela posição encravada de Minas Gerais — resultado de uma política colonial que obrigava o uso dos portos de estados vizinhos (como discutido na Parte 1).

Esse bloqueio ao acesso costeiro não foi apenas uma barreira comercial; ele gerou décadas de conflito territorial ao longo do século XX no Vale do Rio Doce, como detalhado em Caminhos do ouro, Minas e mar e outros artigos [7, 8]:

Essa região fronteiriça, contestada por ambos os estados, é cenário de aventura, pioneirismo e violência na qual convivem latifundiários, madeireiros, fazendeiros, posseiros, pequenos agricultores, jagunços, justiceiros, polícia, autoridades locais. Todos desempenham papel protagonista numa área territorial onde tanto o governo do Espírito Santo quanto o de Minas Gerais tarda a tomar as rédeas políticas e administrativas. E, quando um lado dos estados vizinhos se apresenta, outro reclama de invasão.

Região fronteiriça órfã, na qual a lei é, de fato, aquela do mais forte. Essa cultura insólita de violência na região vem sendo construída desde o fechamento do acesso a Minas Gerais pelo caminho natural que é o Rio Doce, e o impedimento de construção de quaisquer vias que se comuniquem com o litoral capixaba.

Já em 1970, a ferrugem do cafeeiro afetava todos os principais estados produtores e levou à quase destruição total das lavouras, restando apenas recomeçar do zero. Produtores em todo o Brasil plantaram 1,8 bilhão de cafeeiros em cerca de 1,1 milhão de hectares. Também passaram a incorporar espécies resistentes como Catuaí e Mundo Novo, além de práticas como o “uso de defensivos químicos, corretivos de solo e adubos; plantio em curvas de nível (em vez de morro abaixo); espaçamento adequado entre pés; colheita sobre panos (para evitar que os grãos toquem o chão); entre outras inovações...” [3]. O plano foi um sucesso: a produtividade saltou de 6–8 sacas por hectare para 20–23, e as melhorias na distribuição permitiram que novas regiões se destacassem. Foi justamente essa redistribuição que permitiu à Matas de Minas se afirmar como uma região importante em nível estadual e nacional.

Com o tempo, o café especial passou a ganhar força no Brasil, com a fundação da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) em Minas Gerais em 1991, marcando a valorização da qualidade. Embora a lei de 1996 tenha criado o conceito legal de “denominação de origem” (DO), Minas se antecipou na prática ao definir suas quatro regiões produtoras em 1995 (conforme mencionado na Parte 1). O estado também foi pioneiro na promoção do café orgânico, com a criação da Associação de Cafeicultura Orgânica do Brasil (ACOB) em 1998.

A região do Cerrado Mineiro, por meio do Conselho das Associações de Cafeicultores do Cerrado (Caccer), fundado em 1992, foi a primeira a buscar valorizar a imagem de seu café, implementando o primeiro certificado de origem que delimitava as quatro regiões produtoras [9]. Esse esforço culminou no registro da primeira Indicação Geográfica do país — a Região do Cerrado Mineiro — em 2005, influenciando outras regiões a seguirem o mesmo caminho.

Mais recentemente, em 2024, o café representou 46% de todas as exportações do agronegócio em Minas Gerais, superando pela primeira vez a receita das exportações de mineração do estado. Na prática, Minas exportou mais café do que produziu — 28,1 milhões de sacas contra 31 milhões enviadas ao exterior — já que a alta demanda fez com que os produtores recorressem a estoques armazenados em cooperativas e armazéns privados [10].

Esse ressurgimento ecoa a ascensão histórica das Matas de Minas, com a conexão ferroviária de Manhuaçu em 1915 abrindo caminho para sua relevância precoce. Em março de 2025, surgiram planos para reativar a conexão ferroviária Rio-Minas [11] com o objetivo de melhorar as exportações. Embora o foco esteja em um porto seco no Sul de Minas, a iniciativa pode levar autoridades e empresários a pensarem na ampliação de oportunidades logísticas em todo o estado. Isso faz sentido, pois os cafés especiais da região — destaque para um leilão de R$7.000 por saca no final de 2024 [12] — comprovam o legado duradouro das Matas de Minas, que alia tradição e qualidade moderna no cenário global.

Fontes

1 - Album Chorographico 1927: Manhuaçu

2 - História da Estrada de Ferro Vitória à Minas (pdf)

3 - História do café das matas de Minas

4 - Rota Imperial completa 200 anos de história, no ES

5 - A estrada de ferro Sul do Espírito Santo e a interiorização da capital (pdf)

6 - “Manhumirim”, Revista da Semana (Nov 1946)

7 - Caminhos do Ouro, Minas e mar (inaccessible outside Brazil)

8 - As marcas do Contestado 50 anos após o litígio entre mineiros e capixabas

9 - Diagnóstico sobre o sistema agroindustrial de cafés especiais e qualidade superior do estado de Minas Gerais (pdf)

10 - Minas exportou mais café em 2024 do que produziu, contribuindo para o recorde do agro

11 - Governo Federal dará prioridade para ferrovia que liga Angra até Minas Gerais

12 - Cafés das Matas de Minas brilham em leilão com saca arrematada a R$ 7.000

agora uma rota turistica

basicamente PPPs, ou parcerias público-privadas

uma das primeiras empresas brasileiras a emitir ações de sociedade anônima

facilitado pela Lei de Terras de 1850

também conhecido como EF Dom Pedro II

anteriormente barões de mineração

Serra do Mar